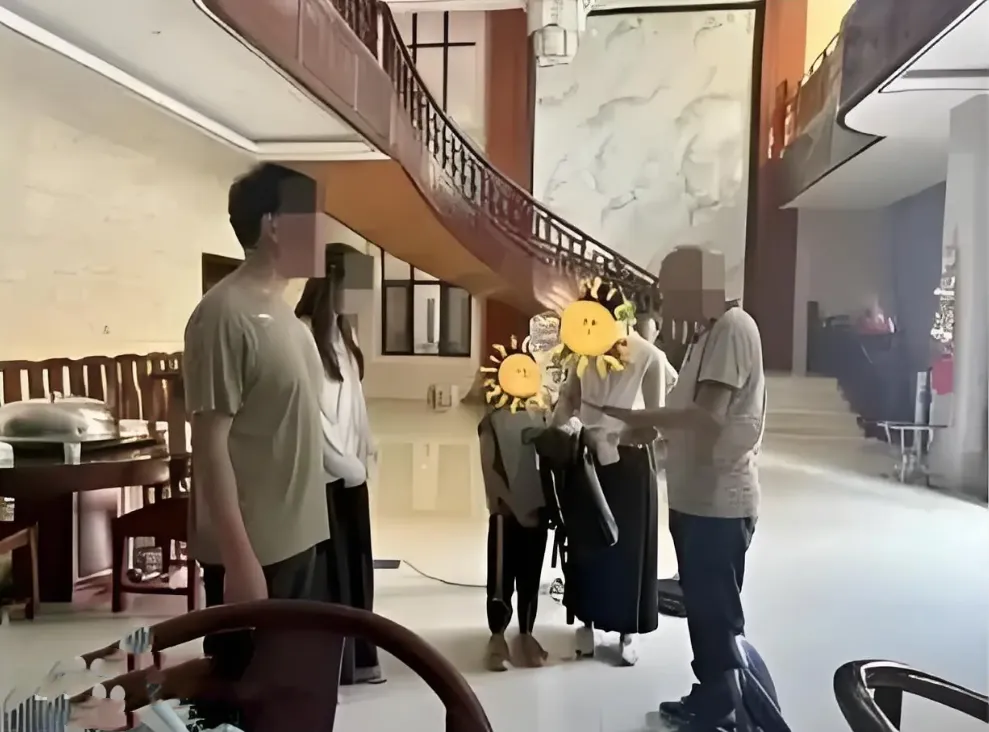

近日,莆田市一所小学发布了一篇关于慰问“贫困生”的宣传文章,原本是传递温暖的举动,却意外在网络上引发了轩然大波。文章配图里,“贫困生”家中豪华的旋转楼梯、高档木质家具等场景,与公众对“贫困”的固有认知大相径庭,迅速引发了广泛质疑和激烈讨论。

这起事件看似只是一次“失误性”的宣传操作,实则暴露出多方面的深层次问题:从学校内部内容审核机制的失效,到地方教育部门在舆情应对中的被动与混乱;从公众对贫困认定标准的不信任,到政府在互联网时代缺乏基本的风险意识与舆情思维。可以说,这不仅是一场“一张照片引发的舆情风暴”,更是一面照出当前社会治理短板的镜子。

一、一张照片为何能引发舆论海啸?

2025年7月1月,福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区实验小学发布的一篇慰问宣传文章引发网友热议,文章中提到,慰问团队前往一名贫困生家中,送上了书包、被子等物品。但有网友质疑,文章中配发的图片显示,该名“贫困生”家里装修豪华,不像是条件困难的家庭。

当天下午,该文章被迅速删除,但舆情已然形成燎原之势。微博、抖音、知乎等多个平台迅速出现相关话题,阅读量和转发量呈指数级增长。部分网友甚至将此事与“低保户冒领补助”“扶贫资金挪用”等敏感议题挂钩,进一步激化了舆论情绪。

7月2日,校方工作人员回应称,涉事学生并非贫困生,而是“特殊学生”,还表示“文章没弄好,要改一改”。但,这一说法很快被当地教育局澄清,据教育局工作人员称,该生确实是贫困生,配图中的房子是其舅舅家,学校在审核过程中存在把关不严的问题。随后,校方正式发布说明,解释称该生家庭确系农村低保户,慰问时正在舅舅家过暑假,日常则与其母亲及哥哥姐姐租住廉租房,更多家庭情况因涉及未成年人隐私未公开。

尽管校方与教育局最终给出了相对完整的解释,但整个事件的处理过程却暴露出诸多问题,尤其是舆情管理上的严重不足。

二、是宣传策划的“粗心大意”,还是风险意识的匮乏?

在现代社会治理中,舆情管理早已不再是“事后灭火”的被动应对,而应成为“事前预防”的主动策略。此次事件中,学校在宣传策划阶段就已埋下隐患,反映出基层单位对互联网内容边界、公众心理预期以及舆情传播规律严重缺乏认知。

其一,活动组织本身存在明显漏洞。根据校方后续说明,该学生当时正借住在舅舅家,而慰问活动却偏偏选在此时进行。这种时间选择本身就极易引发误解。试问:如果学生长期居住于廉租房,却在某段时间寄居于条件优越的亲戚家中,是否应当在宣传中明确说明?是否应当避免在特定时间段进行类似慰问活动?显然,校方在策划此类活动时,并未充分考虑可能引发的公众误解。

其二,宣传内容的审核机制形同虚设。一篇以“贫困生”为主题的宣传文章,却配发了一组与“贫困”完全相悖的图片,这不仅是事实错误,更是严重的政治错误。如此明显的矛盾,竟然能够通过层层审核,进入公众视野,说明学校的宣传审核流程存在严重疏漏。有人调侃:“这张照片是不是故意放进去的?”虽然未必属实,但至少反映出公众对审核机制的信任已降至冰点。

更为关键的是,学校与教育主管部门之间缺乏协同沟通机制。从最初的“特殊学生”到后来的“贫困生”,从“文章没弄好”到“暂住亲戚家”,不同口径的回应不断推翻之前的说法,导致公众对信息的真实性产生强烈怀疑。这种前后不一致的应对方式,不仅没有缓解舆情,反而加剧了公众的不满情绪。

三、从“删稿”到“补丁式回应”,是无奈,还是应付?

面对突如其来的舆情,校方第一时间采取了“删稿”措施,试图将负面信息“一键清零”。但是,在互联网时代,信息一旦发布,便难以真正消失。网友迅速截图、转发、评论,使得事件的影响不断扩大。这种“掩耳盗铃”的做法,不仅未能平息舆情,反而让公众对校方的诚意和透明度产生更深的怀疑。

更令人担忧的是,校方与教育局之间的回应口径不一致。校方最初称学生不是贫困生,而教育局随后又确认其为贫困生,这种信息错位直接削弱了官方的公信力。有网友戏谑道:“校方的这个补丁,总算跟教育局这边对上了。”这种“临时抱佛脚”的回应方式,暴露了基层单位在舆情应对中的混乱与无序。

此外,对责任的模糊处理也引发了公众的不满。教育局仅表示“后续会教育”,并未提及具体整改措施或问责机制。这种“轻描淡写”的态度,让人不禁质疑:究竟是谁的责任?又是谁在逃避责任?在公众看来,这样的回应既不严肃,也不具有任何警示意义。

四、是公众对扶贫机制的信任危机

此次事件之所以引发如此强烈的反响,除了宣传失误外,还在于它触及了公众对扶贫政策的信任危机。近年来,关于“假贫困”“冒领低保”“扶贫资金滥用”等问题屡见不鲜,公众对贫困认定的标准、审核流程以及执行效果产生了普遍的不信任感。

在这起事件中,公众质疑的核心问题包括:

贫困认定的准确性:为什么一个家庭看似富裕,却被认定为“农村低保户”?是否存在“分户操作”“虚假申报”等违规行为?

审核机制的科学性:为何校方和教育局在审核过程中未能发现明显的矛盾?是走马观花式的“纸上调查”,还是存在人为干预?

信息透明度的缺失:为何不愿公开更多家庭信息?是否存在“保护隐私”之外的其他考量?

这些问题的背后,是公众对公共资源分配公正性的深切关注。而校方和教育局在回应中表现出的回避与模糊,无疑加剧了这种不信任。

五、是领导层缺乏互联网时代的风险意识

这场舆情风波的根源,不仅仅是宣传内容的错误,更深层次的问题在于相关领导层对互联网时代舆情管理的认知滞后。他们似乎仍然停留在“传统媒体时代”的思维方式中,忽视了社交媒体的传播速度、公众参与的广泛性以及舆情发酵的不可控性。

1.缺乏“互联网内容边界”的风险意识

在传统媒体时代,新闻稿件的发布通常经过层层审核,传播范围有限,影响可控。但在今天,一条微博、一段视频、一张照片,都可能在短时间内引爆全网。所以,任何涉及公众利益的内容发布,都必须具备高度的审慎性和边界意识。

在此次事件中,校方和教育局显然缺乏这种意识。他们没有意识到,一张图片可能引发的巨大争议,也没有预见到,一句“特殊学生”的表述可能会被解读为“特权阶层”的代名词。这种“自以为是”的心态,正是当前一些基层单位在舆情管理中的通病。

2.缺乏“舆情思维”的应急能力

舆情管理的本质,是“预测—响应—修复—重建”的全过程。但此次事件中,相关部门几乎全程处于被动应对状态。他们没有提前预判可能出现的舆情风险,也没有建立有效的预警机制;在舆情爆发后,又未能及时、准确、统一地回应公众关切,导致事态进一步恶化。

更令人遗憾的是,即使在事件发生后,相关部门依然没有从根本上反思问题所在,而是简单地归咎于“宣传不当”或“审核不严”。这种“头痛医头”的思维,无法真正解决问题,也无法防止类似事件再次发生。

3.缺乏“制度性反思”的勇气

舆情事件的真正价值,在于它能够促使我们反思制度设计中的缺陷。但此次事件中,无论是校方还是教育局,都没有展现出足够的制度性反思。他们更多关注的是如何“灭火”,而不是如何“防灾”。

例如,对于贫困生认定机制的漏洞,是否有改进空间?对于宣传审核流程,是否需要引入三方监督?对于舆情应对机制,是否应建立标准化的流程与责任分工?这些问题,都需要从制度层面进行深入探讨,而非停留在表面的道歉与补救上。

【结语】

“一张照片引发的‘海啸’”,表面上是一次普通的宣传失误,实际上却折射出当前社会治理中多个层面的深层问题。它揭示了基层单位在舆情管理上的薄弱环节,暴露了公众对扶贫政策的信任危机,也反映出某些领导在互联网时代缺乏基本的风险意识和舆情思维。

这场事件的教训是深刻的。它提醒我们:在信息化、网络化的时代,任何涉及公共利益的内容发布,都必须谨慎对待;任何涉及资源分配的政策执行,都必须公开透明;任何涉及群众利益的事件处理,都必须以人为本、依法依规。

如此,才能真正实现“以人民为中心”的治理理念,才能重建公众对制度的信任,才能让每一次“危机”都成为“转机”。

作者:芳华

更多:公众号,网络舆情分析师人才评价

更多:公众号,网络舆情分析师考培基地